点亮“星星”,温暖“桑榆”,聆听“乡土”

独家抢先看

北京科技大学甘露津露育禾乡村教育振兴实践团计划于2025年7月20日至8月4日前往重庆市江津区第二人民医院(双宝院区)开展为期14天的特殊儿童支教以及高龄长者文体活动社会实践,同时展开对于重庆市白沙镇三口村的乡村调研,并于2025年7月20日晚顺利抵达实践地。

当日晚上,康复中心孙六军副主任为小队介绍了接下来两周的食宿安排以及生活提醒。

第二日早上,孙主任向小队成员召开会议,介绍了康复中心基本信息、院内特殊儿童以及高龄长者的基本情况,交代了未来实践过程中的注意事项。会后,孙主任带小队参观了医院,让小队对康复中心的情况有了进一步了解。在总结会议中,小队根据康复中心具体情况对实践计划进行了调整,将小队成员分为两组,上午下午分别参与不同的活动。

当天下午,小队前往白沙镇三口村进行调研踩点并初步制定了调研计划。

小队从7月22日开始,每天上午、下午分别对康养中心的特殊儿童进行1个小时的支教,根据不同儿童的能力分层教学,从基础大动作启动、肢体协调性、手眼协调性、生活自理能力、基础社交能力等多个维度多个方面提高特殊儿童生活技能,为特殊儿童康复后的社会衔转做基础准备。

实践过程中,小队坚持以特殊儿童的安全、需求和技能提升为第一要义来设计课程;坚持“以儿童需求为指引,以兴趣导向为融合,以康养转衔为目标”;坚持在帮助特殊儿童提升技能的同时,搭起特殊儿童与外界交流的桥梁;坚持在陪伴儿童自身成长的同时,通过小队宣传撕掉社会对于特殊儿童的偏见标签,用耐心告诉他们,“来自星星”的频率,同样被世界接收和珍视。

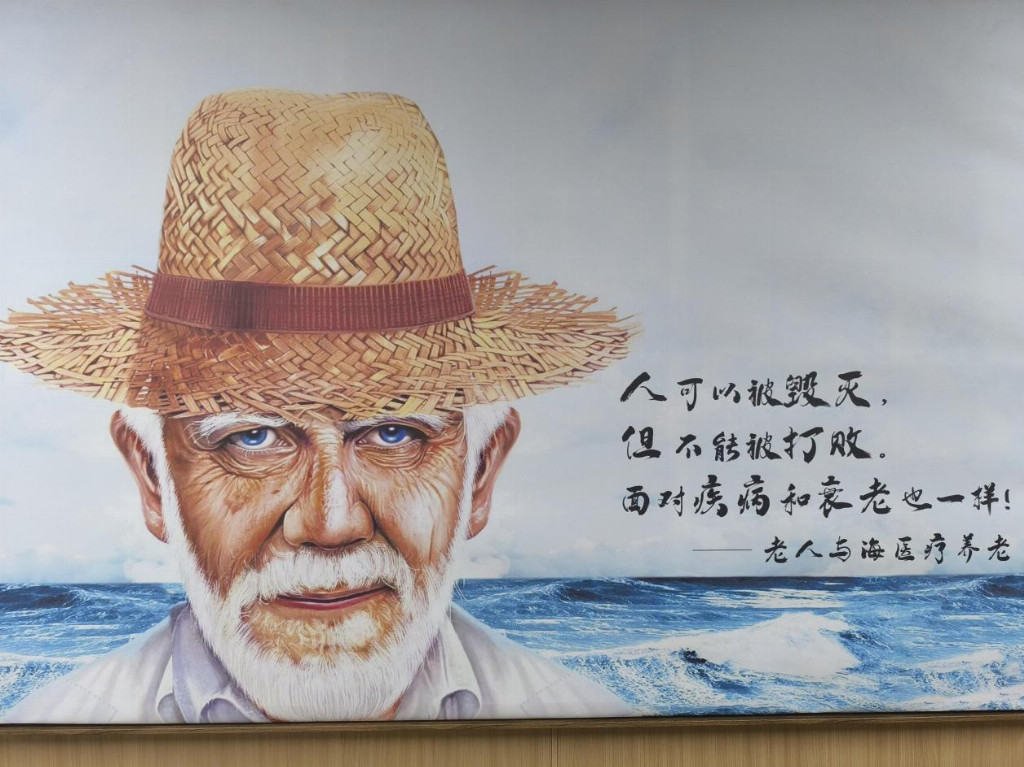

离开教室,成员们的步伐并未停歇。在医院三楼、四楼,许多高龄长者守着“寂静的港湾”。四楼的多功能活动室里,小队成员和医务人员正在这片沉寂中掀起波澜。医务人员带领高龄长者做口腔操、肢体操等活动,小队成员则陪伴在老人们的身边,说着亲切的方言,帮助他们完成一些较为困难的动作,同时不断鼓励他们,为老人带去情绪价值。每一次亲切的对话,每一次轻柔的握手,每一次温暖的鼓励,都在告诉他们,他们一生的褶皱、他们的记忆,都值得被倾听、被记住,“您很重要,您没有被遗忘。”

7月25日,当一部分小队成员在教室里耐心地教自闭症儿童辨认颜色时,其他小队成员已经踏上几十里外的乡间小路,叩响又一户农家锈迹斑驳的卷帘门,通过实地问卷调研去触摸中国农村最真实的肌理与心跳。成员们拿着问卷一户一户地询问,他们听见土地的叹息、农人的坚守、听见乡村在时代洪流中的阵痛与希望,也感慨农民生活的不易。我们真诚地呼唤政府的相关政策继续向农村和农人方向拓展深入,让兢兢业业为国家耕耘希望的他们,也有朝一日能盼来自己的曙光。实地调研共持续4天,于7月28日正式结束。随后,小队成员对问卷数据进行了整理和录入。

从城市到医院,直至乡村的田间地头,小队成员用脚步丈量社会的不同维度,用心灵贴近常被忽略的生命形态。此次社会实践,是由无数微小瞬间——一个孩子天真的笑靥,一位老人紧握的手,一片田野真挚的诉说——汇聚而成的叙事诗。

它告诉我们,诗意不一定在远方,也在每一次陪伴中,在每一次倾听中,在对每一个独特生命的守护中。

生命,其实到最后总能成诗。

作者:高天彧

免责声明:本文为企业宣传商业资讯,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,凤凰网敬告用户需审慎决定。