第五届保定市文旅大会概览:徐水的“非遗”,有酒有肉、能尝能赏

独家抢先看

来自“保定文化旅游”

在保定徐水众多的非遗中,非遗美食加工技艺在大大小小的饭店以及优美的景色里精彩的演绎着。这里的非遗有酒有肉能尝能赏。接下来,让我们一起看看到底香不香?

来自“保定文化旅游”

国家级“非遗”:刘伶醉酒酿造技艺

相传,早在西晋时期,著名竹林七贤之一的刘伶北上徐水访友张华。因当地盛产“千日酒”,致使本来就“病酒”的刘伶不思归期,并最终客死徐水。葬于徐水旧城西十公里处张华村南。

从此,“刘伶千里访张华,一醉三年方醒”的故事广为人知。

来自“保定文化旅游”

一粒粮变成一滴酒,需经历漫长的过程。刘伶醉酒历经了千年历史、几个朝代,严格恪守传统老五甑工艺,使之具有“清澈透明、窖香浓郁、绵甜醇和、酒体浓厚、尾净香长”的典型浓香型白酒风格。它采用多粮酿造,利用粮食间互补,为味觉层次上丰富提供了较为全面的物质基础,使酒体丰满,风格独特。

来自“保定文化旅游”

一粒粮如何转化成一滴酒?我们可以在刘伶醉古烧锅遗址一探究竟。

在这里考古专家发现了不同时期文化层以及灶、房基、道路等重要遗址,它可追溯到金元时期,距今已有近千年历史,为目前已知我国最古老的酿酒遗址。是研究中国蒸馏酒的起源和发展有力的佐证。其中遗存的古发酵池一直连续使用至今。

来自“保定文化旅游”

一滴酒如何散发奇异芬芳?在地下酒长廊中,现存大量明末清初木制和荆编制酒海,陈储有大量1948年前的“国宝”级珍贵调味酒,堪称“酒海第一藏”。只要加上一点点,就对基础酒起到画龙点睛的作用,如同做菜加点香油提味一样。

来自“保定文化旅游”

这些酒的生存环境是什么样的呢?刘伶醉“万坛酒林”被称为“中国第一酒林”,这些酒在拥有青松翠柏、绿柳银杏、玉兰桂花、溪水淙淙的天然氧吧里,更有利于原浆酒的老熟。在贮存过程中经历酷暑严寒的陶冶和雨雪风霜的洗礼,使刘伶醉原浆酒在各种自然条件下,完成其各种物理变化和化学反应,使酒体更加香味突出、舒适醇和丰满浓郁、自然协调,真正体现了“林中一秋、洞藏五载”。

来自“保定文化旅游”

从一粒粮到一坛酒,传承了近两千年的手工酿酒技艺,更完整保留了千年未曾改变的老味道。品味其中,有绵柔甘甜的质感,也有魏晋风度 名士潇洒。择一时间,邀三五好友,共饮刘伶醉酒里的文韵与风骨。

来自“保定文化旅游”

省级“非遗”:徐水漕河驴肉加工技艺

"天上龙肉,地下驴肉”,这或许是对驴肉最好的褒奖与敬意,也表述了驴肉在食客心中的地位。在美食江湖中,保定人吃驴似乎独步天下,从无败绩。

来自“保定文化旅游”

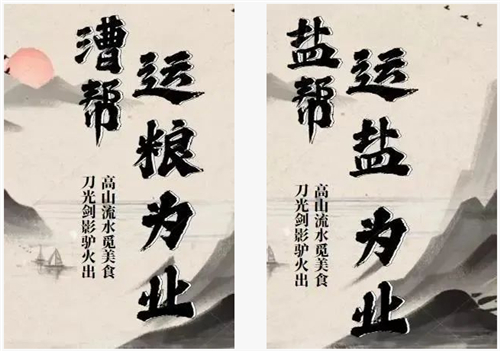

相传宋时漕河一带有两个帮派,漕帮和盐帮。漕帮以运粮为业,盐帮以运盐为业。两个帮派经常因为霸占码头而大动干戈,最终漕帮大获全胜,并俘获了盐帮驮货用的毛驴。因无法处置便宰杀烹之,漕河驴肉以此兴起,并逐渐形成了吃驴肉的习惯。

来自“保定文化旅游”

漕河驴肉加工技艺始于宋代,有其独特秘方。2013年被评为省级非物质文化遗产,其加工过程从相驴估重、屠宰分割、入锅飞硝、驴油盖顶、压锅焖制共二十五道工序,前后经历二十多个小时,才生产出一锅美味驴肉。

来自“保定文化旅游”

漕河所产驴肉大块成型,熟度透彻、香气迷人、回味悠长,不塞牙腻口,风味独特,且漕河驴肉“两高两低”(氨基酸高、蛋白质高;脂肪低、胆固醇低);不仅营养价值十分丰富

而且非常符合现代健康饮食,十分受食客喜爱。

来自“保定文化旅游”

漕河驴肉除了常见的驴肉火烧吃法,还延伸出了漕河涮驴宴、漕河烧烤驴宴等多工艺 多风味的特色吃法。它还根据时代的变迁融入时代,开发出不同系列产品,包装精美、口味独特,符合年轻人的审美与口味,便于携带、便于储藏。

来自“保定文化旅游”

在异彩纷呈的美食世界里,漕河驴肉一口咬上去,香气迷人、肥不腻、瘦不柴,挑动着无数人的味蕾,也承载着保定人的饮食品味和性格内涵,正在被更多的人认识和接纳,走向更广阔的天地。

一口肉、一口酒,有故事、有历史、有美景,炙热却不恣意、浓烈却不媚俗,保定可以吃的“非遗”,真的太耐撕(nice)了。(韩菲)